VICTIMOLOGIE (en chiffres)1

Sur 300.000 viols commis par an :

- 60% sont commis sur des victimes de moins de 11 ans

- 1 français.e sur 10 victime d’inceste soit 6,7 millions de personnes dont 5,3 millions de femmes

- Parmi les femmes, celles qui sont en situation de handicap sont les plus exposées : 9% contre 5,8% des femmes valides. 9 femmes autistes sur 10 victimes de VSS.

- Viennent ensuite les femmes bisexuelles et lesbiennes : 12% contre 4%

- 23% des hommes pensent que les femmes noires ont une sexualité plus débridée que less femmes blanches

- Les femmes asiatiques sont les plus sollicitées sur les sites de rencontre car soit disant plus dociles, elles sont également les plus recherchées sur les sites porno au niveau mondial. En 2019, la catégorie la plus recherchée en France était « beurette ». Il y a donc fort à parier que les femmes racisées sont sur représentées par rapport aux femmes blanches dans les statistiques de violences sexistes et sexuelles.

- Fausses accusations : environ 3%, les fraudes à l’assurance représentant 10% par exemple.

- 1 viol toutes les 40 minutes

- 3 féminicides par semaine

- 45 interventions par heure de la police pour violences intra-familiales

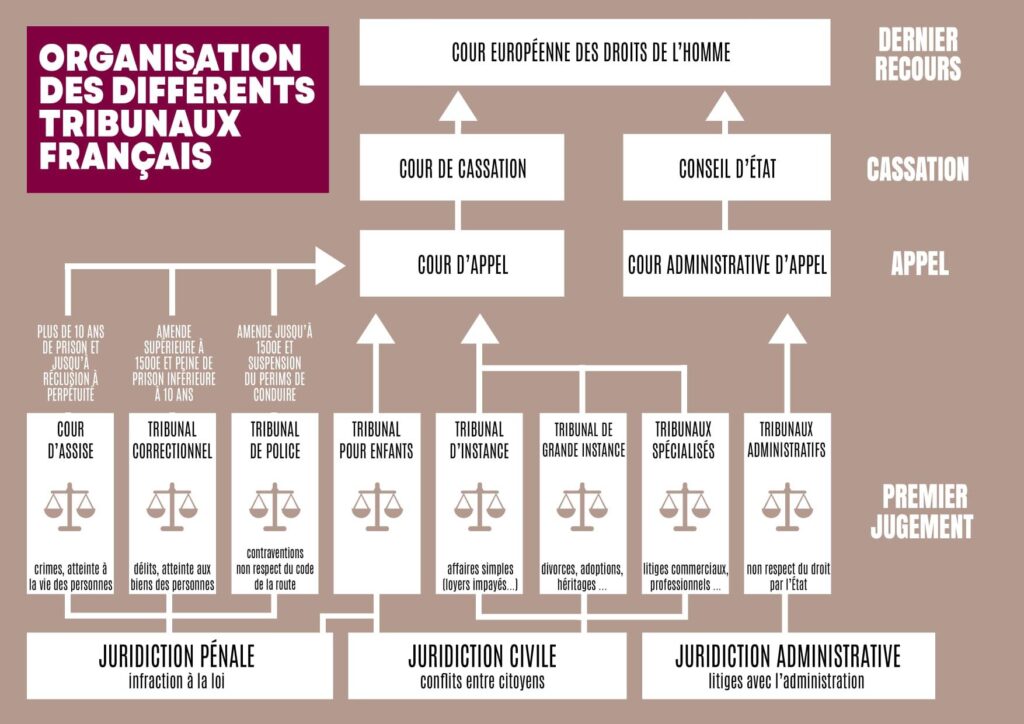

FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX EN FRANCE

À PROPOS DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Principe de base

Le principe de présomption d’innocence est affirmé par l’article 9 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789.

« tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… »

Il est décliné dans l’article préliminaire du code de procédure pénale (introduit par la loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence) :

« III. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. »

Le code de procédure pénale prévoit également, dans son article 304, le rappel de ce principe aux jurés d’assise, lors de leur prestation sous serment :

« Vous jurez et promettez (…) de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter »

C’est donc un principe fondamental qui fait reposer sur l’accusation, donc le Procureur de la République, la charge de rapporter la preuve de culpabilité. Qu’elle ait lieu à l’audience ou lors d’une procédure séparée, l’application de la présomption d’innocence suppose une instruction, au cours de laquelle on examine les faits à charge et à décharge et l’on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette instruction peut s’achever par une ordonnance de non-lieu si les faits ne peuvent pas être clairement établis. La publicité donnée à l’accusation sans contrepartie dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels est alors considérée comme une diffamation sauf publication d’une information concernant le non-lieu.

En France, l’article 9-1 du code civil décrit la présomption d’innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes :

« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence. »

La présomption d’innocence est une notion polysémique. Le terme prend donc un sens plus large dans plusieurs domaines de la société. Il s’agit souvent d’une extension à travers une norme ou obligation morale ou déontologique à ne pas affirmer ou préjuger d’une culpabilité, cette dernière étant étendue non plus au sens judiciaire, mais au sens commun de l’opinion ou de la connaissance qu’un individu aurait accompli un acte répréhensible.

Concernant les médias, la déontologie du journalisme en donne une version non légale et plus souple, les journalistes ne devant en aucun cas se conformer à la présomption d’innocence au sens strict et ont la pleine liberté, ainsi que la légitimité démocratique, de « juger » coupable, en conscience. Toutefois, le respect du principe de la présomption d’innocence ne serait que le résultat de l’obligation générale de prudence qui s’impose à elleux du fait de leur responsabilité civile. Dans certains cas, la déontologie journalistique peut au contraire recommander d’aller contre la présomption d’innocence si l’intérêt public le justifie (l’exemple emblématique étant le J’accuse de Emile Zola dans l’Aurore pour prendre la défense du Capitaine Dreyfus.)

Dans les échanges privés, la présomption d’innocence prend plutôt la forme d’une injonction morale consistant à ne pas « juger trop vite » d’une affaire.

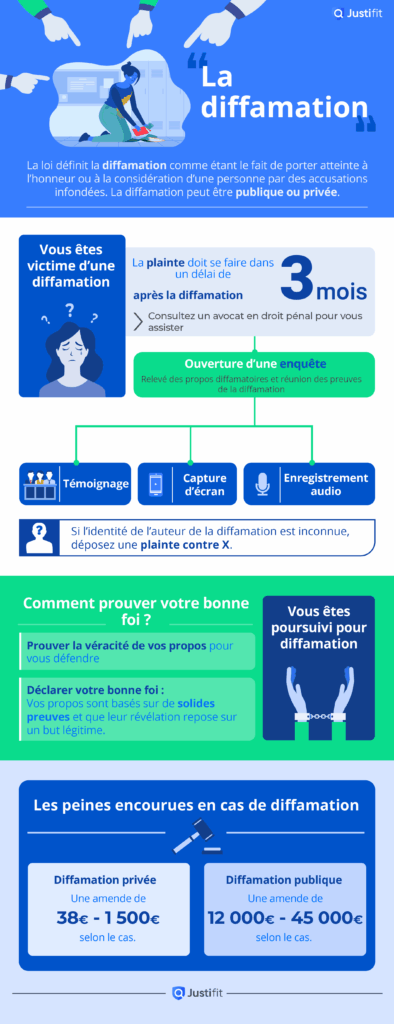

À PROPOS DE LA DIFFAMATION

Principe de base

La diffamation peut être souvent confondue avec l’injure2 (allégation envers une personne dont les faits ne peuvent être vérifiés). De ce constat, certaines particularités permettent de caractériser la diffamation :

- -Elle doit être effectuée par allégation d’un fait précis

- -Elle doit porter sur un fait vérifiable

- -Elle doit porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne

- -Elle doit désigner nommément une personne ou permettre de l’identifier facilement.

Si ces conditions ne sont pas respectées, il n’y a pas diffamation.

Si les propos n’ont pas été tenus avec une mauvaise intention, leur auteur devra prouver sa bonne foi sur 4 critères :

- -La présence d’un but légitime : informer sur un fait grave, par exemple ;

- -Prudence et mesure dans l’expression des propos, sans exagération ;

- -L’absence de conflit personnel avec la victime ;

- -Le sérieux de l’enquête : prouver que la croyance en la culpabilité de la personne diffamée se fonde sur une recherche solide, et qu’il ne s’agit pas d’une accusation au hasard.

L’auteur qui peut prouver la véracité des faits bénéficie d’une exonération de responsabilité pénale, cela signifie qu’il n’est plus susceptible d’être condamné au titre de la diffamation.

Cette exonération est prévue à l’article 55 de la même loi. Selon cette disposition, l’auteur doit, dans un délai de 10 jours après qu’il ait été informé de l’action en diffamation, informer le ministère public ou le plaignant des faits dont il entend apporter la preuve, la copie des pièces et les témoignages à l’appui. Il est important que l’affirmation se limite aux faits pouvant être prouvés car les juges apprécient les preuves en fonction de l’ensemble des éléments publiés. Cependant, la preuve de la vérité ne suffit pas lorsque les faits allégués portent atteinte à la vie privée de la personne3

- Sources: Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes/Ipsos c/o face à l’inceste/Handicap.fr/Nous Toutes/Enquête CSF/ Amnesty/SOS viol/Mecreantes/Violence Against Women/Le Parisien c/o Darmanin/ Ok Cupid/PornHub ↩︎

- https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-injure-ou-denigrement-sur-internet-quelles-solutions-pour-les-victimes_article_871.html ↩︎

- https://www.anticor.org/outils-citoyens/comment-eviter-la-diffamation-sur-internet/ ↩︎